<우리말이 바뀐다> ④ 발음이나 문법도 변한다

기사입력 2010.10.18. 오전 7:29 최종수정 2010.10.18. 오전 8:44

"사랑해요♡한글"(자료사진)"사랑해요♡한글" (서울=연합뉴스) 세계국학원청년단 회원들이 지난 16일 서울 종로구 탑골공원 삼일문앞 마당에서 시민 300여 명이 참석한 가운데 소중한 한글을 지켜달라는 “사랑해요♡한글” 행사를 열었다. 2010.10.16 photo@yna.co.kr

"1930년대 서울말 지금의 평양 말소리와 비슷"

'눈(目)'과 '눈(雪)' 모음 장단음 구분 사라지고

'꽈대표'나 '쫑파티' 등 경음화 발음은 늘어나

형용사 '행복하다'가 동사로..품사까지 바뀌어

(서울=연합뉴스) 정성호 기자 = "1937년에 '조선어독본'을 낭송한 레코드판이 있어요. 그걸 들었더니 꼭 평양말 같더라고. 그래서 북한 학자한테 들려줬더니 평양말이라는 거야. 그런데 나중에 그걸 녹음한 사람을 만났더니 (평양 사람이 아니라) 서울 토박이더라고."

지금은 퇴임한 홍윤표 전 연세대 교수는 18일 한국어 말소리의 변화와 관련해 이런 일화를 들려줬다. 1930년대 서울 말씨가 지금의 평양 말씨와 아주 비슷했다는 얘기다.

홍 교수는 "결국 평양말은 그때 이후 크게 안 변한 반면 서울말은 많이 변했다는 뜻"이라고 말했다.

한국어의 변화는 단어의 층위뿐 아니라 말소리나 문법 차원에서도 일어난다.

물론 그 변화의 빠르기나 폭은 단어처럼 요란하지 않다. 평범한 사람들은 눈치 채지 못하는 가운데 서서히 변하는 것이다.

◇ 구별 안 되는 'ㅔ'와 'ㅐ'

'네가 먼저 출발해라. 내가 나중에 따라갈 테니.'

글로 쓸 때 이 문장에 나온 '네'와 '내'의 의미는 금세 구별된다.

그러나 말로 할 때는 다르다. 실상 오늘날 대부분의 표준어 사용자는 'ㅔ'와 'ㅐ'를 구분하지 못한다.

국립국어원 최혜원 연구관이 2002년 20∼70대의 표준어 사용자 210명을 상대로 조사한 결과 80% 이상이 'ㅔ'와 'ㅐ'를 같은 소리로 발음했다. 연령에 따른 차이도 나타나지 않았다.

이러다 보니 실제 구어에서 대다수의 표준어 화자들은 '네'를 '니'로 발음해 이를 구분한다.

표기는 버젓이 '네'로 하고도 실제론 전혀 엉뚱하게 발음하는 것인데 'ㅔ'와 'ㅐ'가 구별되지 않는 현실을 극복하기 위한 전략으로 풀이할 수도 있다.

이런 현상은 다른 단어에서도 나타난다.

술집에서 종업원에게 '새(新) 잔'을 달라고 했을 때 그 종업원은 '세(三) 잔'으로 알아들을 수도 있다.

그러다 보니 일부 한국어 화자는 '새 잔'을 '쌔 잔'으로 발음해 구분하기도 한다. 이런 용법의 '새'는 젊은 표준어 화자를 중심으로 세력을 넓혀가는 중이다.

'ㅐ' 또는 'ㅔ'가 들어간 이름도 들어서는 둘 중 어느 쪽인지 분간하지 못한다. 그러다 보니 실제 한국인들은 'ㅏㅣ냐, ㅓㅣ냐' 또는 '안의 ㅐ냐 바깥 ㅔ냐'라고 확인을 하게 된다.

아니면 아예 '대머리의 ㅐ', '제주도의 ㅔ' 하는 식으로 예를 들어 설명하기도 한다.

◇ 모음 장단 구별도 사라져

표준어, 즉 서울 방언의 발음과 관련해 흔히 지적되는 변화는 모음 장단음의 구분이 사라지고 있다는 것이다.

일례로 '거지'에 들어간 'ㅓ'는 장음이라고 국어사전은 설명한다.

또 '눈(目)'은 단음으로 발음되는 반면 '눈(雪)'은 장음이어서 발음만으로 두 단어의 의미가 구별돼야 한다.

그러나 이런 규정은 사전 속 규정일 뿐 평범한 표준어 화자들 가운데 모음의 장단을 구별해 발음하고 알아듣는 사람은 드물다.

더 재미있는 것은 서울말에서 장단의 구분이 사라지고 있다는 지적이 이미 50년 전부터 나왔다는 사실이다.

서울대 교수를 지낸 국어학자 고(故) 이숭녕은 이미 1959년 발표한 논문에서 "고유어는 물론 한자어의 장단이 이미 서울말에서 거의 식별이 불가능해지고 있다"고 지적했다.

그런데도 국립국어원이 제정한 '표준발음법'(1988년 제정)에는 여전히 "모음의 장단을 구별하여 발음하라"고 규정돼 있다.

언어 현실과 그 규정 사이에 큰 괴리가 있는 셈이다.

◇ 사라진 단모음 'ㅚ'

이 표준발음법은 또 한국어에 모두 10개의 단모음이 있다고 규정하고 있다.

단모음이란 쉽게 말하면 입술이나 혀를 움직이지 않은 채 한 동작으로 발음할 수 있는 모음이다.

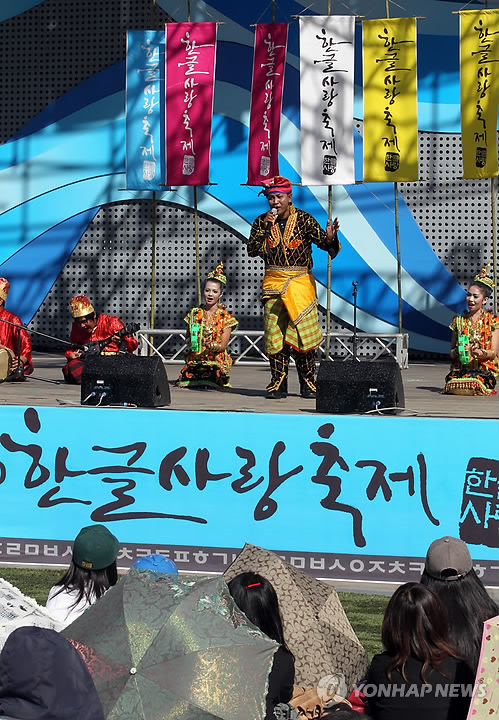

한글날 맞아 한국 찾은 찌아찌아족(자료사진)한글날 맞아 한국 찾은 찌아찌아족 (서울=연합뉴스) 한글을 공식 문자로 채택한 인도네시아 소수민족인 찌아찌아족 주민들이 한글날인 지난 9일 오전 서울광장에서 열린 '2010 한글사랑 축제'에서 전통공연을 펼치고 있다. 2010.10.9 kane@yna.co.kr

표준발음법이 정한 10개의 단모음 중엔 'ㅚ'와 'ㅟ'가 있지만 실제 대다수의 표준어 사용자는 이를 이중모음으로 발음하는 실정이다.

다시 말해 'ㅚ'나 'ㅟ'를 발음할 때 입술을 오므렸다 펴면서 발음한다는 것이다.

실제 국립국어원 최혜원 연구관이 2002년 20∼70대의 표준어 화자 210명을 상대로 조사한 결과 'ㅚ'를 단모음으로 발음하는 비율은 3.76%에 그쳤다. 반면 75.93%는 'ㅞ'로 발음하고 있었다.

정명숙 부산외대 교수는 "50년대 방송 아나운서들의 발음을 조사해 보면 절반 이상이 'ㅚ'를 단모음으로 발음했지만 최근엔 40% 가까운 수준이었다"며 "일반인들 사이에선 이미 이중모음이 됐다고 볼 수 있다"고 말했다.

반대로 이중모음이 단모음화하는 현상도 관찰되고 있다.

'시계' '혜택'처럼 자음 뒤에 오는 'ㅖ' 모음이 'ㅔ'로 발음되는 것이다.

◇ ㄲ, ㅆ, ㅉ 사용 늘어나

현대 한국어 발음의 특징으로 지적되는 것 중 또 하나는 경음화(된소리되기)다. 'ㄱㄷㅂㅅㅈ'으로 발음돼야 할 말이 'ㄲㄸㅃㅆㅉ'로 발음되는 것이다.

'작다'가 '짝다'로, '좁다'가 '쫍다'로, '조금'이 '쪼금'으로 발음되는 식이다. 대학 학과의 대표는 '꽈대표'고, 종강 파티는 '쫑파티'로 줄어든다.

천소영 수원대 교수는 2006년 국립국어원이 낸 '새 국어생활'에 기고한 글에서 "된소리, 거센소리가 현대인들의 감성 표현에 동원돼 그들의 정서와 영합한 지는 오래"라고 지적했다.

그 극단적인 예로 "그 쌔끼 덩친 짝아도 성깔은 꽤 싸납던데..."나 "쐬주를 깡술로 들이켰더니 속이 알딸딸하고 간뗑이가 찡한데..." 같은 표현을 들었다.

다만 이런 경음화 현상이 현대 사회의 각박해진 세태의 반영이라거나, 현대인의 심성이 경직돼가고 있기 때문이란 일각의 지적은 실상 짐작에 가까울 뿐 검증된 일은 없다.

신지영 고려대 교수는 "경음화 현상이 있긴 해도 한국어에서 쓰이는 음소들 각각의 빈도를 분석해보면 여전히 평음(예사소리)이 압도적으로 많다"며 "동음이의어를 피하기 위한 경음화 현상도 있다"고 말했다.

◇ 동사가 형용사로 바뀌기도

문법, 즉 통사론 수준의 변화는 더딜뿐더러 드물게 일어난다.

문법은 말을 부려 쓰는 기본원칙이기 때문에 이를 깨뜨릴 경우 의사소통이 근본적으로 제한되기 때문이다.

그렇다고 변화가 없는 것은 아니다.

지금은 많이 사라졌지만 일제 강점기 이후 한국어에 쓰인 '-에 있어서' '-에로의' '-로서의' 같은 표현은 일본어가 침투한 결과다.

또 최근에는 영어의 영향으로 수동형 문장이나 표현이 자주 쓰인다는 지적이 나온다.

'-을 통해서' '-을 함으로써' 같은 표현도 영어식 번역투로 흔히 거론된다.

이보다 좀 더 미시적인 수준으로 내려가면 일부 단어에서 품사의 전환이 이뤄지는 징조가 보인다.

'행복하다'는 말은 형용사인데 '행복해라'나 '행복하세요'처럼 명령 또는 기원의 형식으로 흔히 쓰인다.

같은 형용사인 '아름답다'가 '아름다워라'나 '아름다우세요'로 쓰이지 않는 것에 견주면 대조적이다.

동사 '웃기다'도 비슷하다.

'웃기는 선생' '웃기는 이야기'로 써야 할 것들이 특히 젊은이들 사이에선 '웃긴 선생' '웃긴 이야기' '웃긴 사진' 등으로 활용된다.

'행복하다'와 반대로 동사가 형용사화하고 있는 경우다.

◇ 언어 변화, 미래 한국어의 단서

이런 언어 변화는 미래 한국어의 모습을 짐작할 수 있는 단서가 된다.

특히 그 변화가 젊은 세대를 중심으로 한 것이라면 더 그렇다.

한 개인의 언어 습관은 한 번 굳어지면 변하기 쉽지 않고, 이런 변화가 그 세대 전반으로 퍼져 세력을 확보하면 결국 그 언어가 기성세대의 언어가 될 것이기 때문이다.

이런 맥락의 연장선 위에서 언어 현실을 반영하지 못하는 일부 규정은 과감히 폐지해야 한다는 지적도 있다.

신지영 교수는 "전 세계적으로 발음 규정이 있는 나라는 북한과 우리나라 2곳뿐"이라며 "실제 말을 쓰는 사람들의 언어 현실을 반영하지도 못하고, 수시로 일어나는 언어의 변화를 반영하기 힘든 표준어 발음 규정은 없애는 것이 맞다"고 말했다.

신 교수는 대신 실제 언중들이 쓰는 발음을 존중해 이를 국어사전에 표기하고 이 발음이 변할 때마다 이를 사전에 반영하는 게 바람직하다고 덧붙였다.

sisyphe@yna.co.kr

출처 : 연합뉴스

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=001&aid=0004712536

'국어·한국어' 카테고리의 다른 글

| “무기 중의 무기는 言語, 민족 생존은 母國語에 달려 있어” (0) | 2021.01.14 |

|---|---|

| <우리말이 바뀐다> ⑤심각한 남북 언어 이질화(끝) (0) | 2020.12.28 |

| <우리말이 바뀐다> ② 세월 따라 사라지는 말들 (0) | 2020.12.28 |

| <우리말이 바뀐다> ① 매년 수백개씩 생기는 신어 (0) | 2020.12.28 |

| 조선일보 100년 기획 - 말모이 100년, 다시 쓰는 우리말 사전 (0) | 2020.02.06 |