o 출처 : 중앙일보

귀신 홀린 듯 가마니에 퍼담았다...1박2일 아수라장 무령왕릉

[중앙일보] 입력 2021.02.24 11:00 수정 2021.02.24 11:36

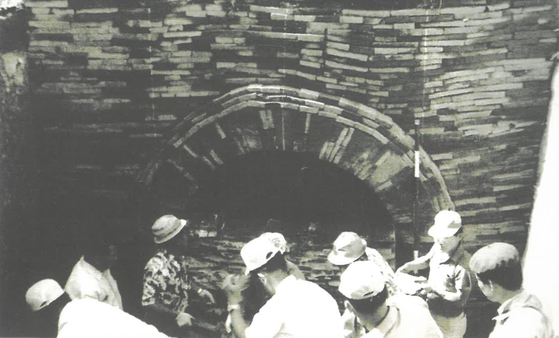

1971년 7월8일 무령왕릉 입구의 막음돌 개봉 작업 중인 모습. 오른쪽에서 두번째 흰 모자를 쓴 이가 지건길 당시 학예사보다. [사진 지건길 제공]

“시간에 쫓겨서 어처구니없는 실수를 저질렀습니다마는, 그런 최악의 발굴을 거쳐서 최선의 유적이 나왔다는 건 역사의 아이러니죠.”

[무령왕릉 발굴 50년, 역사를 바꾸다] ⓶

지건길 전 국립중앙박물관장 인터뷰

1971년 무령왕릉 발굴의 역사적 현장에 있었던 지건길(78) 전 국립중앙박물관장의 회고다. 당시 28세의 문화재관리국(현 문화재청) 소속 학예사보였던 그는 7월6일 긴급 호출을 받고 충남 공주로 내려갔다. 그때부터 휘몰아쳤던 2박3일을 그는 “얼얼하고 몽환적인 순간들”로 기억한다. 최근 서울 상암동 중앙일보 본사에서 만났을 때 “한국 고고학사의 기념비적 발굴이지만 또 한편으로 두고두고 욕먹게 한 아픈 실패담”이라며 너털웃음을 지었다.

설마 했는데, 도굴되지 않은 백제왕릉이…

대체 무슨 일이 벌어진 걸까. 일단 본 기사에 곁들인 지 전 관장의 육성 인터뷰를 들어보자. 간추리면 다음과 같은 참변이 종합됐다. 첫째, 현장 공개. 둘째, 성급한 수습. 셋째, 준비 미흡이다. 반세기가 지난 2021년의 기준으로 보면 하나같이 금기에 해당한다. 그러나 여러모로 미숙했던 시절, 그들은 귀신에 홀리기라도 한 듯 최악의 수를 잇따라 뒀다. 당시 발굴단장이던 김원룡 전 국립중앙박물관장이 생전에 “여론에 밀려 이틀만에 무령왕릉 발굴을 끝낸 것은 내 생애 최대의 수치”라고 뼈아픈 반성문을 남겼을 정도다.

관련기사

지난 1일 서울 상암동 중앙일보 본사에서 만난 지건길 전 국립중앙박물관장. 권혁재 사진전문기자

시계추를 돌려 1971년 7월5일로 가자. 공주 송산리 5·6호분 배수로 공사 도중 인부의 삽날에 느닷없이 벽돌이 걸렸다는 소식이 문화재관리국을 거쳐 문화공보부(문화체육관광부의 전신)로 긴급 보고됐다. 김원룡 단장을 필두로 한 발굴단이 현장을 찾은 때가 7일 오전. 긴가민가하며 파들어간 무덤 입구가 완연히 드러나자 바로 옆 6호분과 똑같은 양식의 전축분(벽돌무덤)임이 분명해졌다. 눈치를 챈 한국일보 기자가 공주 현장에서 ‘새 백제왕릉 발견’이라는 특종기사를 8일자 1면 톱으로 냈다. ‘물 먹은’(낙종을 뜻하는 언론계 은어) 기자들이 도처에서 몰려들었다. 아기를 들쳐 업은 새댁까지 공주 시민 수백명도 고분 주위를 에워쌌다. 부풀어오르는 흥분과 기대감. 8일 오후 상황에 떠밀리듯 위령제를 지내고 무덤 진입을 시도할 즈음, 발굴단은 이미 현장 통제력을 잃은 상태였다.

“지금 생각하면 당시 김원룡 단장께 ‘이래선 안 됩니다. 시간을 갖고 천천히 해야 됩니다’라고 하지 못한 게 후회스럽기 그지없다. 그러나 하늘같은 스승님이 서두르는데 방법이 없었다(두 사람은 서울대 사제지간). 학문으로 배운 것과 현장은 너무 달랐다.”(지건길)

1971년 7월8일 무령왕릉 무덤 입구 개봉에 앞서 발굴단이 위령제를 지내는 모습. 요즘은 발굴 시작 전에 위령제를 관례이지만 당시 경황 없이 진행된터라 작업 중에 뒤늦게 제상을 차렸다. 당시만 해도 무덤 주인공이 누군지도 모를 때다. 제상엔 북어 세마리와 수박 한덩이가 올랐다고 한다. [사진 국립문화재연구소]

이 같은 ‘판단 착오’엔 발굴단의 경험 부족도 한몫했다. 한반도 고분이 본격 조사된 것은 알려진대로 일제강점기다. 광복 후 신라 호우총 발굴(1946) 등이 이뤄지긴 했어도 일본인·미국인 전문가의 조력을 얻어야 했다. 무령왕릉 발굴에 참여했던 조유전 박사는『발굴 이야기』(1996)에서 “1970년대만 해도 한해 유적 발굴 건수가 많아야 20건 안팎이었지만 80년대 들어 50건 넘었고, 90년대 들어선 100여건에 이르렀다”고 회고했다. 이들 대부분이 급속한 산업화 및 도시·도로 개발 과정에서 불가피했던 구제발굴(방치할 경우 파손 위험이 있는 유적을 발굴)이었다. 지 전 관장도 공주 파견에 앞서 소양강 댐 구제발굴을 마치고 온 터였다. 1971년만 해도 학술 혹은 문화재 조사 목적 하에 차근차근 계획을 세워 접근하는 고고학적 발굴 방식이 뿌리내리지 못한 상태였단 얘기다.

삽으로 퍼서 가마니에 담아 유물 수습

게다가 발굴단이 설마 하며 들어가 본 무덤은 1500년 간 사람의 손을 타지 않은 ‘노다지’ 그 자체. 도굴되지 않은 백제 고분만 해도 기적인데, 널길 위에 놓인 지석은 심지어 무덤 주인공이 제25대 무령왕이라고 알려줬다. 당시만 해도 무령왕에 대한 정보가 많진 않았지만 웅진(공주)에서 사비(부여)로 천도를 감행한 26대 성왕의 아버지란 사실만으로도 흥분할 만했다. 맨 먼저 무덤에 들어갔던 김원룡 단장과 김영배 국립공주박물관장이 그야말로 얼이 빠진 안색으로 나온 이유다. 꽁무니에서 이를 지켜보던 지 전 관장은 “예사로운 일이 아니구나 직감”했고. 기자들 역시 난리가 났다. 서로 먼저 내부를 찍겠다고 나서는 통에 발굴조사상 전무후무하게 ‘실측조사에 앞선 사진기자들 입실’이 이뤄졌다.

'역사' 카테고리의 다른 글

| 노무현의 친구가 물었다 "文 대통령, 와 이랍니까" (0) | 2021.03.13 |

|---|---|

| <파워인터뷰>한승주 "文정부 외교, 사람도 절차도 정책도 없고 '코드'만 있다" (0) | 2021.02.24 |

| 국보만 17점 ‘백제 블랙박스’…12시간 만에 날림 발굴 (0) | 2021.02.24 |

| 1500년 된 블랙박스 열렸다, 백제 비밀 담긴 무령왕 황금무덤 (0) | 2021.02.24 |

| 한승주 작심비판 "文외교, 사람·절차·정책 없는 트럼프 닮았다" (0) | 2021.01.28 |