기타

한미 FTA 해설 - 프레시안에서

아름다운비행

2007. 7. 5. 13:26

| |||||||||||||||

이미 송기호 변호사는 지난 5월 공개된 협정문을 <프레시안>을 통해 꼼꼼히 해설하고, 그 내용을 보완해 최근 <한미 FTA 핸드북>(녹색평론사 펴냄)을 펴낸 적이 있다. 송 변호사는 2일 서명본이 공개되자마자 바로 영문 협정문을 꼼꼼히 분석했다. 송 변호사는 그 첫 번째 해설에서 미국 측이 한미 FTA보다 미국 국내법이 우선한다는 것을 명확히 한 대목을 서명본에서 추가했음을 폭로한다.

한미 FTA 협정문 서명본에는 "(미국에서) 투자자 권리 보호가 이 협정문과 같거나 더 나은 경우, 외국(한국) 투자자는 국내(미국) 투자자보다 더 나은 권리를 받지 않는 것에 동의한다"는 문구가 새로 들어가 있다. 즉, 한국과 달리 미국에서는 한국 투자자는 한미 FTA가 아니라 미국법에 따라야 한다는 것이다. 애초에 없던 이 문구는 미국 측의 요구에 따라 들어간 것으로 알려졌다. <편집자>

이데올로기의 탄생

주제넘은 희망이지만, 연암 박지원의 글을 발꿈치에서라도 배우고 싶은 지 오래되었습니다. '연암'이라는 호가 그의 나이 마흔둘에 가족을 데리고, 권력자의 과녁에서 몸을 피하려고 찾은 황해도 금천군의 두메산골 지명이었듯이, 연암은 당대의 지배 이데올로기에 맞섰습니다.

당대의 '북벌론'과 '소중화주의'로는 인민을 행복하게 할 수 없었습니다. 연암에게 그것은 특정 당파의 지배 이데올로기에 지나지 않았습니다. 그가 <열하일기>에서 "중국의 참된 모습은 기왓조각과 똥 부스러기에 있다"고 썼듯이, 연암은 대중의 일상과 구체적 사물들을 들어 보이며, 낡은 지배 이데올로기로부터 해방된 새 조선을 말하였습니다.

우리 사회가 '국제통화기금(IMF) 사태'라는 고통을 겪는 출발이 되었던, 타이 바트(Baht) 화 대폭락이 있었던 1997년 7월 2일부터 정확히 10년째가 되는 날, 한국은 한미 자유무역협정(FTA)에 서명했습니다. 독자들이 알다시피, 이미 지난 5월 25일에 공개된 한미 FTA 영문 협정문 1171쪽이 있습니다.

서명본과 구 공개본이 몇 조 몇 항에서 서로 다른지, 정부는 대조표를 내어 놓지 않고 있습니다. 필자와 같은 일개 변호사도 국제 계약서의 초안이 협상 과정에서 달라지면 그 변경 부분을 의뢰인이 쉽게 찾을 수 있도록, 색깔이나 활자체를 이용해 표시를 합니다. 그러나 국가의 녹을 먹는 일부 사람은 한미 FTA라는 중대한 계약에 서명을 하고도 이런 기본 서비스조차 하지 않아도 되니, 필자도 한번 그렇게 편하게 살아 보았으면 좋겠습니다.

서명본과 구 공개본의 조항이 어떻게 달라졌는지를 알려면, 영문 협정문을 하나하나 대조할 수밖에 없습니다. (영문 협정문을 읽지 않으면 소용이 없습니다. 정상적인 변호사라면 분쟁을 판정할 외국인 중재인이나 판정단에게 한글 협정문으로 변론하지 않을 것입니다.)

필자가 최근 <한미 FTA 핸드북>을 내면서, 책의 일러두기에서 약속했듯이, 한미 FTA 서명본의 달라진 조항을 조문 순으로 해설하려고 합니다. 이 작업을 통해서 한미 FTA가 하나의 지배 이데올로기가 돼 대중의 행복을 가로막고, 당파적 이익의 도구가 되었음을 발견하게 될 것입니다.

(글에서 영문 협정본의 문구를 먼저 쓰고 괄호에 필자의 한글 번역을 붙이는 방식을 양해바랍니다. 이것은 필자가 영어라는 문자를 한글보다 우선시하기 때문이 아닙니다. 필자를 포함해서 한국 사회가 그토록 열렬히 배우는 알파벳이 한국을 구속하는 문자가 되는 또 하나의 언어 현실을 반영하였을 뿐입니다.)

한미 FTA 서문

서명본은 서문에서부터 공개본과 대단히 다릅니다. 아래 표 1의 내용이 새로 들어갔습니다.

| [표 1] Agreeing that foreign investors are not hereby accorded greater substantive rights with respect to investment protections than domestic investors under domestic law where, as in the United States, protections of investor rights under domestic law equal or exceed those set forth this Agreement. (한미FTA 서명본 서문) 미국에서 그러하듯이 국내법에 따른 투자자 권리 보호가 이 협정문에서 제시된 보호와 동등하거나 그 이상인 그런 국내법에 따른 투자 보호에서, 외국인 투자자에게 국내 투자자에 비해 더 나은 실질적 권리를 부여하지 않는다는 것에 동의하며, |

이 조항의 의미를 제대로 이해하려면, 잠시 1999년의 미국으로 돌아가야 합니다. 당시 미국은 북미 FTA(나프타)의 창이 미국을 겨냥할 수도 있다는 현실을 처음으로 목격하고 매우 당황하였습니다.

미국 캘리포니아 주가 한 휘발유 첨가제를 발암성 물질이라는 이유로 유통을 금지했는데, 그 물질을 미국에서 판매하는 캐나다 투자자가 이 조치가 나프타의 투자자 보호 조항 위반이라며 미국을 국제중재에 회부하였습니다(메타넥스 사건). 같은 해에 캐나다의 부동산 회사는 미국 매사추세츠 대법원의 판결이 나프타의 투자자 보호 조항 위반이라며 역시 미국을 중재 회부하였습니다(몬데브 사건).

이러한 사건은 미국이 미처 예상하지 못했던 것이었습니다. 미국은 FTA가 미국의 국내법 질서를 교란할 수도 있다는 사실에 놀랐습니다. 미국의 캘리포니아 주 의회는 2000년에 나프타의 투자자 보호 조항이 주의 공공정책을 위협하고 있다는 결의안을 채택하였습니다.

나아가 미국의 주 검찰총장 회의는 2002년 3월에 그 어떠한 통상협정도 미국 시민에게 부여된 권리보다 더 많은 권리를 외국인 투자자에게 주어서는 안 된다는 결의안을 의결하였습니다. 그리고 바로 이 내용을, 미국 의회는 2002년 5월에, 다음의 표 2의 미국 통상법의 조문으로 입법하였습니다.

(이하의 기사 전문은

==> http://www.pressian.com/scripts/section/article.asp?article_num=30070703192050 )

==============================================================

"한미 FTA로 '독도' 위험해질 수 있다"

[FTA 서명본 해설ㆍ2] '독도 조항'과 '중국 조항'

[프레시안 송기호/변호사]

송기호 변호사가 연재하는 한미 자유무역협정(FTA) 서명본 해설에 관심이 쏠리고 있다. 한국 정부가 서명본이 지난 5월 25일 공개한 협정문과 무엇이 달라졌는지 알리지 않은 상황에서, 일반 시민들이 서명본의 실체를 파악할 수 있는 거의 유일한 경로이기 때문이다.

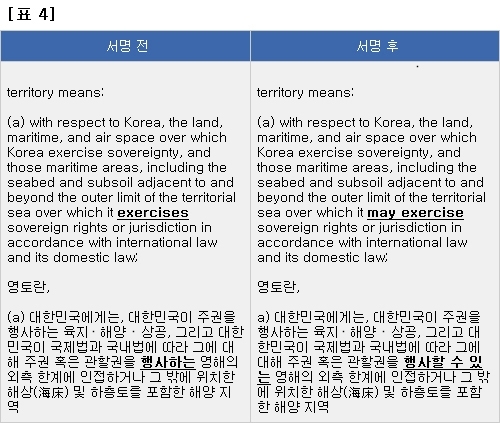

송기호 변호사는 5일 한미 자유무역협정(FTA) 서명본 두 번째 연재에서도 충격적인 사실을 폭로한다. 서명본의 영토를 규정하는 1장을 보면, 독도와 같은 "영해의 외측 한계에 인접하거나 그 밖에 위치한 해상(海床), 하충토를 포함한 해양 지대"에 대해 주권을 "행사할 수 있는(may exercise)"으로 표시돼 있다는 것.

원래 지난 5월 25일 공개본에서 이 부분은 "행사하는(exercises)"으로 돼 있었다. 한일 간 독도를 둘러싼 논란이 계속되는 상황에서 이런 수정은 심각한 결과를 낳을 수 있다. 송 변호사는 "서명본의 바뀐 문구대로라면 독도에 대한 주권 행사가 국제법적으로 인정되는지 여부에 따라 한국 영토 여부가 결정되는 어처구니없는 상황에 처한다"고 지적했다.

왜 이런 일이 발생했을까? 한미 FTA보다 불과 이틀 전에 서명을 한 미국과 파나마의 FTA의 영토를 규정하는 장의 표현이 "행사하는"으로 돼 있다는 것을 염두에 두면 더 이해할 수 없는 일이다. 송 변호사는 "미국이 미일 관계를 고려해서 한미 FTA의 서명본의 문구 수정을 요구했을 가능성이 크다"고 주장했다.

송 변호사는 더 나아가 정부가 "투자자 제소 때 당사국이 '필수적 안보'(ES)라고 주장하면 (제소에서) 예외가 될 수 있다"고 긍정적으로 평가한 부분도 다르게 해석했다. 이 부분(한미 FTA 23장 주석2)이 서명본에 추가된 것은 한국에 법인을 둔 중국 기업이 미국으로 진출하는 것을 막기 위한 것에 불과하다는 것이다. 침묵하고 있는 한국 정부의 해명을 기대한다. <편집자>

지난 글에 이어, 한미자유무역협정(FTA) 서명본이 지난 5월 25일자의 한미 FTA 공개본과 비교했을 때 달라진 부분을 1장부터 해설하겠습니다. 한미 FTA가 어떻게 지배 이데올로기로 작용하고 있는지는 최종 연재에서 별도의 주제로 삼아 따로 쓰겠습니다.

지난 글에서 본 서문과 함께 한미 FTA의 기초를 이루는 1장에 가해진 수정 가운데, 주목할 만한 부분이 독도 지역과 관련된 표 4의 영토조항입니다. (영문 협정문의 영어를 먼저 쓰고 필자의 번역을 붙이는 불편한 방식에 다시 한 번 독자의 너그러운 양해를 구합니다.)

한국 정부는 지금까지도 서명본과 옛 공개본의 조문 비교 대조표를 제공하는 서비스를 국민에게 하지 않고 있습니다. 그래서 저 역시 왜 위와 같이 영토 조항에서 변경을 가하였는지 설명을 듣지 못하였습니다. 그래서 우리보다 불과 이틀 전에 서명을 한 파나마의 FTA를 찾아보았더니, 파나마의 영토조항에서는 배타적 경제수역이나 대륙붕에 대해서 [표 4]의 서명 전의 용어로 되어 있었습니다(파나마-미국 FTA 부속서 2.1). 한국-칠레 FTA(부속서 2.1), 한국-싱가포르 FTA(2장)에서도 서명 전의 용어로 되어 있습니다.

현재 한국이 주권을 '행사하는' 영해 가운데, 오로지 독도를 기점으로 한 영해만이, 이른바 일본의 영유권 주장의 대상이 되고 있습니다. 오로지 독도 인근의 영해만이 이른바 일본의 시비에 의해, 그에 대한 한국의 주권 '행사'를 놓고 과연 '행사할 수 있는' 것인지 따짐을 받는 유일한 영해입니다. 그러므로 [표 4]의 서명 전과 서명 후의 변화는 독도의 영해를 고려한 것입니다. 그래서 저는 이를 '독도 조항'이라 부릅니다.

만일 [표 4]의 서명 전 조항에 따를 경우, 독도 영해의 외측 한계 인근에 위치한 곳은 한국이 주권을 실효적으로 '행사하는' 한국의 영토입니다. 그러나 [표 4]의 서명 후 조항에 의하면, 독도 영해에 대한 한국의 주권 행사가 국제법적으로 인정되는 지 여부에 따라 한국 영토 여부가 결정됩니다.

영토 조항은 매우 중요합니다. 필자는 [표 4]의 수정을 우연한 일로 보지 않습니다. 미국에게 한미 FTA는 미-일 관계 그리고 미-중 관계를 떠나 존재하지 않습니다. 우리는 여기서, 서명본의 일반적 예외 규정(23장), 그러니까 한미 FTA가 적용되지 않는 예외를 정한 조항들의 하나인 필수적 안보 예외 조항(23.2조)에서, 이번 서명본에 새로 삽입된 [표 5] 조항을 함께 볼 필요가 있습니다.

[프레시안 송기호/변호사]

송기호 변호사가 연재하는 한미 자유무역협정(FTA) 서명본 해설에 관심이 쏠리고 있다. 한국 정부가 서명본이 지난 5월 25일 공개한 협정문과 무엇이 달라졌는지 알리지 않은 상황에서, 일반 시민들이 서명본의 실체를 파악할 수 있는 거의 유일한 경로이기 때문이다.

송기호 변호사는 5일 한미 자유무역협정(FTA) 서명본 두 번째 연재에서도 충격적인 사실을 폭로한다. 서명본의 영토를 규정하는 1장을 보면, 독도와 같은 "영해의 외측 한계에 인접하거나 그 밖에 위치한 해상(海床), 하충토를 포함한 해양 지대"에 대해 주권을 "행사할 수 있는(may exercise)"으로 표시돼 있다는 것.

원래 지난 5월 25일 공개본에서 이 부분은 "행사하는(exercises)"으로 돼 있었다. 한일 간 독도를 둘러싼 논란이 계속되는 상황에서 이런 수정은 심각한 결과를 낳을 수 있다. 송 변호사는 "서명본의 바뀐 문구대로라면 독도에 대한 주권 행사가 국제법적으로 인정되는지 여부에 따라 한국 영토 여부가 결정되는 어처구니없는 상황에 처한다"고 지적했다.

왜 이런 일이 발생했을까? 한미 FTA보다 불과 이틀 전에 서명을 한 미국과 파나마의 FTA의 영토를 규정하는 장의 표현이 "행사하는"으로 돼 있다는 것을 염두에 두면 더 이해할 수 없는 일이다. 송 변호사는 "미국이 미일 관계를 고려해서 한미 FTA의 서명본의 문구 수정을 요구했을 가능성이 크다"고 주장했다.

송 변호사는 더 나아가 정부가 "투자자 제소 때 당사국이 '필수적 안보'(ES)라고 주장하면 (제소에서) 예외가 될 수 있다"고 긍정적으로 평가한 부분도 다르게 해석했다. 이 부분(한미 FTA 23장 주석2)이 서명본에 추가된 것은 한국에 법인을 둔 중국 기업이 미국으로 진출하는 것을 막기 위한 것에 불과하다는 것이다. 침묵하고 있는 한국 정부의 해명을 기대한다. <편집자>

지난 글에 이어, 한미자유무역협정(FTA) 서명본이 지난 5월 25일자의 한미 FTA 공개본과 비교했을 때 달라진 부분을 1장부터 해설하겠습니다. 한미 FTA가 어떻게 지배 이데올로기로 작용하고 있는지는 최종 연재에서 별도의 주제로 삼아 따로 쓰겠습니다.

지난 글에서 본 서문과 함께 한미 FTA의 기초를 이루는 1장에 가해진 수정 가운데, 주목할 만한 부분이 독도 지역과 관련된 표 4의 영토조항입니다. (영문 협정문의 영어를 먼저 쓰고 필자의 번역을 붙이는 불편한 방식에 다시 한 번 독자의 너그러운 양해를 구합니다.)

|

한국 정부는 지금까지도 서명본과 옛 공개본의 조문 비교 대조표를 제공하는 서비스를 국민에게 하지 않고 있습니다. 그래서 저 역시 왜 위와 같이 영토 조항에서 변경을 가하였는지 설명을 듣지 못하였습니다. 그래서 우리보다 불과 이틀 전에 서명을 한 파나마의 FTA를 찾아보았더니, 파나마의 영토조항에서는 배타적 경제수역이나 대륙붕에 대해서 [표 4]의 서명 전의 용어로 되어 있었습니다(파나마-미국 FTA 부속서 2.1). 한국-칠레 FTA(부속서 2.1), 한국-싱가포르 FTA(2장)에서도 서명 전의 용어로 되어 있습니다.

현재 한국이 주권을 '행사하는' 영해 가운데, 오로지 독도를 기점으로 한 영해만이, 이른바 일본의 영유권 주장의 대상이 되고 있습니다. 오로지 독도 인근의 영해만이 이른바 일본의 시비에 의해, 그에 대한 한국의 주권 '행사'를 놓고 과연 '행사할 수 있는' 것인지 따짐을 받는 유일한 영해입니다. 그러므로 [표 4]의 서명 전과 서명 후의 변화는 독도의 영해를 고려한 것입니다. 그래서 저는 이를 '독도 조항'이라 부릅니다.

만일 [표 4]의 서명 전 조항에 따를 경우, 독도 영해의 외측 한계 인근에 위치한 곳은 한국이 주권을 실효적으로 '행사하는' 한국의 영토입니다. 그러나 [표 4]의 서명 후 조항에 의하면, 독도 영해에 대한 한국의 주권 행사가 국제법적으로 인정되는 지 여부에 따라 한국 영토 여부가 결정됩니다.

영토 조항은 매우 중요합니다. 필자는 [표 4]의 수정을 우연한 일로 보지 않습니다. 미국에게 한미 FTA는 미-일 관계 그리고 미-중 관계를 떠나 존재하지 않습니다. 우리는 여기서, 서명본의 일반적 예외 규정(23장), 그러니까 한미 FTA가 적용되지 않는 예외를 정한 조항들의 하나인 필수적 안보 예외 조항(23.2조)에서, 이번 서명본에 새로 삽입된 [표 5] 조항을 함께 볼 필요가 있습니다.

(기사 전문은

==> http://www.pressian.com/Scripts/section/article.asp?article_num=30070705101014 )